インベントリの収集と

CO2算定の技術開発を進め、

ブルーカーボンを算定します。

技術開発・試験研究では、CO2固定・排出原単位(インベントリデータ)の収集整理、藻場面積の把握とブルーカーボン固定量の推定及び漁業種類・魚種等のCO2排出量の情報収集と整理をおこなっています。CO2の算定は、対象とする期間の活動量とCO2固定・排出原単位(インベントリデータ)との積で求められます。ただし、活動量(現場情報)やCO2固定原単位 (インベントリデータ)が今時点では十分ではないことから、みやぎのブルーカーボンを算定する支援となるように、技術開発・試験研究では、必要な情報を収集しています。

[目次]

CO2の算定手法(計算式)

■例えば

アラメ場を一年間に3ha増産する活動をしたときのCO2吸収量は、

アラメ場のCO2固定原単位(インベントリデータ)が4.2(t-CO2/ha)のように分かっていれば、アラメ場のCO2固定量 = 3ha × 4.2t - CO2/ha = 12.6t - CO2

年間12.6tのCO2を固定できる計算になります。

宮城ブルーカーボンプロジェクトの研究報告

【インベントリデータの収集】

【インベントリデータの収集】

インベントリとは聞きなれない言葉ですが、日本語に直すと棚卸とか目録などの意味となります。二酸化炭素 (CO2)の算定においては、上記計算式の原単位(吸収・排出係数)のことで、二酸化炭素量を算定するうえで、なくてはならないものとなります。宮城ブルーカーボンプロジェクトでは、これまでに105件(令和7年1月28日現在)のデータを収集いたしました。

■代表的なCO2固定原単位の例

| NO. | 名称 | 固定原単位 | 発表年 |

|---|---|---|---|

| 1 | 海草 | 5.8t-CO2/ha/年 | 2013 |

| 2 | ガラモ場 | 2.7t-CO2/ha/年 | 2013 |

| 3 | コンブ場 | 10.3t-CO2/ha/年 | 2013 |

| 4 | アラメ場 | 4.2t-CO2/ha/年 | 2013 |

| 5 | マングローブ | 68.5t-CO2/ha/年 | 2013 |

| 6 | 湿地・干潟 | 2.6t-CO2/ha/年 | 2013 |

| 7 | ワカメ養殖場 | 0.0073t-CO2/t/年 | 2025 |

- これまでに収集した

インベントリデータ一覧 - 2025.1.28版 [PDF]

【活動量の把握】

【活動量の把握】

藻場造成の活動量の指標に藻場面積があります。藻場面積は、活動量を示す最も分かりやすい指標といえます。 しかしながら、海水の中で増加した藻場面積を正しく把握することはなかなか容易ではありません。

■藻場面積を調査する手法

- 上空(衛星画像、空中写真、空中ドローン)

- 海上(踏査、SUP)

- 海面(目視、音響測量)

- 海中(水中カメラ、水中ドローン、潜水目視)

- その他(既存調査報告:測量結果等)

対象とする海域により、有効な方法も異なりますので、活動量の把握においても、できるだけ簡易で正しい情報をつかめるような方法を事例研究として蓄積していくことが求められています。

【県内CO2吸収量(ブルーカーボン)の試算】

【県内CO2吸収量(ブルーカーボン)の試算】

令和3年度から令和5年度までのワカメ養殖、コンブ養殖及び藻場造成の生産・活動情報からブルーカーボン量を試算しました。 注意点として、原単位は藻場や養殖漁場毎に、周辺の環境に生息する他の藻類の存在などに応じて変わります。今回のワカメ養殖は宮城県沿岸の一部漁場における令和5年漁期の実測値や、三陸沿岸地域の研究による文献値から原単位を算出しています。

| 年度 | 区分 | 活動量 (面積:ha/ 生産量:t) |

使用した 原単位 |

CO2 固定量 |

固定量 合計 |

|---|---|---|---|---|---|

| 令和 5年 |

ワカメ養殖 | 10,902t | 0.0073t-CO2/t/年 | 79.6t | 118.7t |

| コンブ養殖 | 124t | 0.042t-CO2/t/年 | 5.2t | ||

| 海藻藻場造成 | 6.9ha | 4.2t-CO2/ha/年 | 29.0t | ||

| 海草藻場造成 | 1.0ha | 4.9t-CO2/ha/年 | 4.9t | ||

| 令和 4年 |

ワカメ養殖 | 11,025t | 0.0073t-CO2/t/年 | 80.5t | 128.5t |

| コンブ養殖 | 413t | 0.042t-CO2/t/年 | 17.3t | ||

| 海藻藻場造成 | 7.3ha | 4.2t-CO2/ha/年 | 30.7t | ||

| 令和 3年 |

ワカメ養殖 | 9,856t | 0.0073t-CO2/t/年 | 71.9t | 119.5t |

| コンブ養殖 | 401t | 0.042t-CO2/t/年 | 16.8t | ||

| 海藻藻場造成 | 7.3ha | 4.2t-CO2/ha/年 | 30.7t |

【Jブルークレジット®認証の取得】

【Jブルークレジット®認証の取得】

宮城県ブルーカーボン協議会では、令和4年10月から令和5年5月に宮城県内の一部漁場で養殖したワカメによって、20.8t-CO2のJブルークレジット®認証を取得しました。

ワカメによる

Jブルークレジット®

20.8t-CO2

(令和7年3月取得)

| 養殖ロープの長さ(A)m| 水揚量(B)t|残置量(C)t A×[ { (B+C)÷A }×吸収係数① - B÷A×吸収係数② ]×吸収係数③ |

| 吸収係数は養殖種類や海域の条件毎に文献を引用した値や実測値から算出。 今回は三陸沿岸における研究論文等から引用。 吸収係数|①:0.014047| ②:0.006791|③:1.0 養殖ロープの長さ(A)100m| 水揚量(B)100t |残置量(C)0t |

100tのワカメ生産によって、0.73tのCO2が固定できる計算になります。 |

算定にあたっては、宮城県ブルーカーボン協議会のモデル地区において、漁場の養殖ロープ長をドローンによる空撮で確認することや、養殖ロープに繁茂するワカメを刈り取って重量を計測することで、実態に基づいた養殖ロープの長さ(A)や水揚量(B)のデータを収集しました。残置量(C)は、養殖では基本的に全て水揚することから0としました。

詳しくは→ モデル地区における

試験データ【ワカメ】 [PDF]

※水揚量は、漁業協同組合等の販売実績では吸収量の算定に用いることはできないことから、実際の漁場において養殖ロープ1mに繁茂するワカメの重量と、養殖ロープの総延長を掛け合わせることで水揚量としています。

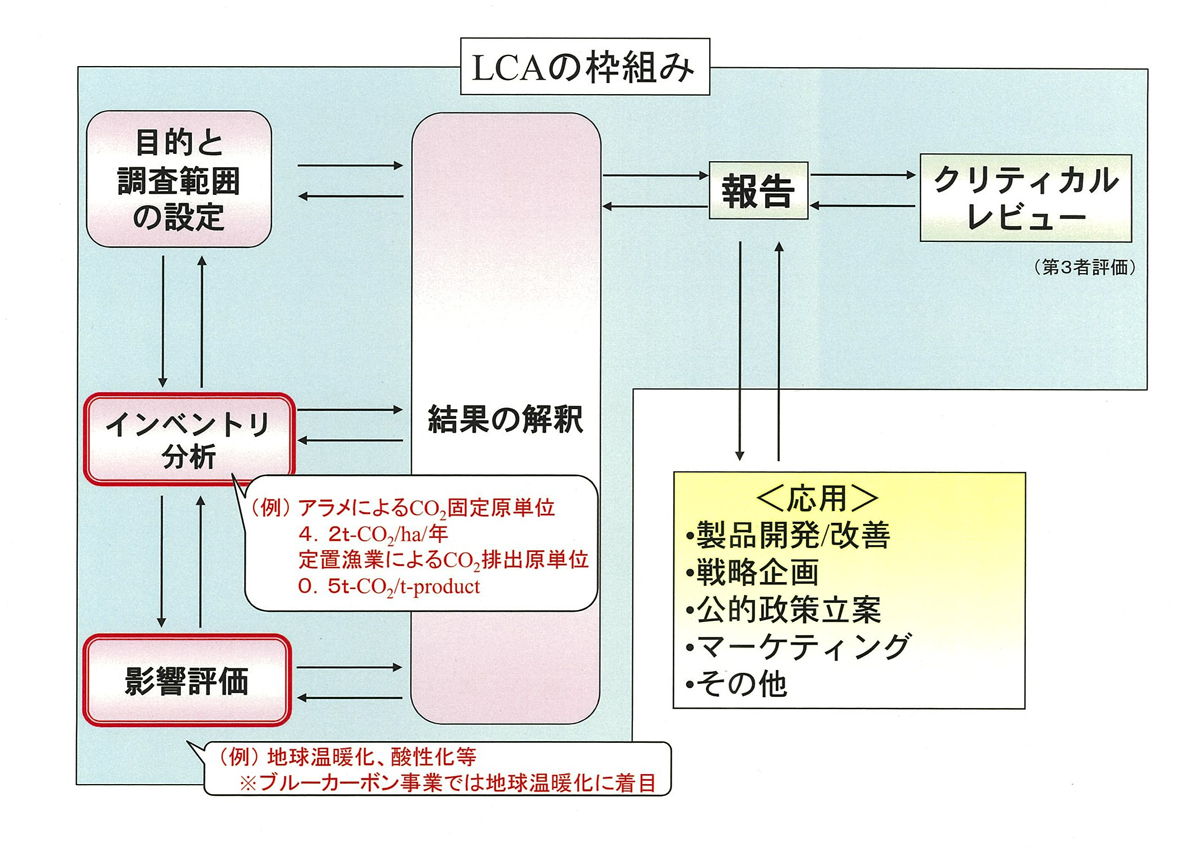

〈参考〉ライフサイクルアセスメント(LCA)とは Life Cycle Assessment

ライフサイクルアセスメントはISO14040及び14044で規格化された環境影響評価手法で、カーボンニュートラルを考えるにあたっての基本的な考え方となっています。製品やサービスのライフサイクルに渡って評価することに特徴があり、二酸化炭素などの環境負荷を数値化するインベントリ分析と環境に対する影響を算定する影響、評価等からなります。環境負荷の少ない方向に移行することを検討するツールとして活用されております。

宮城ブルーカーボンプロジェクトでは、環境に優しい水産業を目指して、まずは炭素の固定量であるブルーカーボンの算定・評価をすすめます。

これからも試験研究や技術開発を行っていきます。

最新情報を発信中! Follow me!